「時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010」国立新美術館 2025年 展示風景 撮影:木奥恵三

始まる前から楽しみにしていた香港のM+との協働キュレーションの展覧会「時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010」。M+は国立新美術館のパートナー美術館であり、日本の現代アートを多数所蔵するアジア最大級のビジュアル文化美術館です。

実際に鑑賞して、その展示内容は期待以上でした。これまでの現代美術史に名を連ねるアーティストと作品ばかりで、まるで動く美術の教科書を見ているかのよう!夜間開館に合わせて行ったため時間が足りず、これはもう一度見に行こうと決意しました。

ダニエル・ビュラン、安齊重男 撮影:安齊重男「ダニエル・ビュラン展」(ICA名古屋、1989年4月15日–6月25日) 国立新美術館 ANZAÏ フォトアーカイブ

入口すぐのプロローグで紹介されていたのは、写真家・安齊重男が撮影した、80年代に来日した国際的アーティストとの交流を捉えた写真群。安齊は、写真家であると同時に「現代美術の伴走者」を自称するアート・ドキュメンタリストとして、1970年から30年以上にわたり、日本のアートシーンを記録し続けてきました。国立新美術館が所蔵するANZAÏフォトアーカイブは、日本の現代美術史を知る上で貴重な資料となっています。

左:小沢剛《ベジタブル・ウェポン-さんまのつみれ鍋/東京》2001年 国立国際美術館蔵 右:小沢剛《なすび画廊》シリーズ 1993-1995年 高橋龍太郎コレクション蔵(中央のみワタリウム美術館蔵)

本展覧会は、平成の始まった1989年から2010年までに、日本でどのような美術が生まれ、どのような表現が発信されたのかを、国内外50名以上のアーティストの実践を通して検証しています。時代の潮流や社会の動きをも追うことができる作品が多く展示されており、その時代を象徴する作品が並んでいるのが大きな魅力のひとつです。

西山美なコ《ザ・ピんくはうす》1991 / 2006年 金沢21世紀美術館蔵

例えば、90年代を代表する女性アーティスト、西山美なコの《ザ・ピんくはうす》。ピンク色や女性的な題材を扱いながら、当時の社会を鋭く切り取った巨大なインスタレーション作品です。収蔵されている金沢21世紀美術館でもまだ実物を見ていなかったので、この展覧会で初めて鑑賞できて嬉しかったです。作品が制作された時代背景について、改めて深く考えるきっかけとなりました。

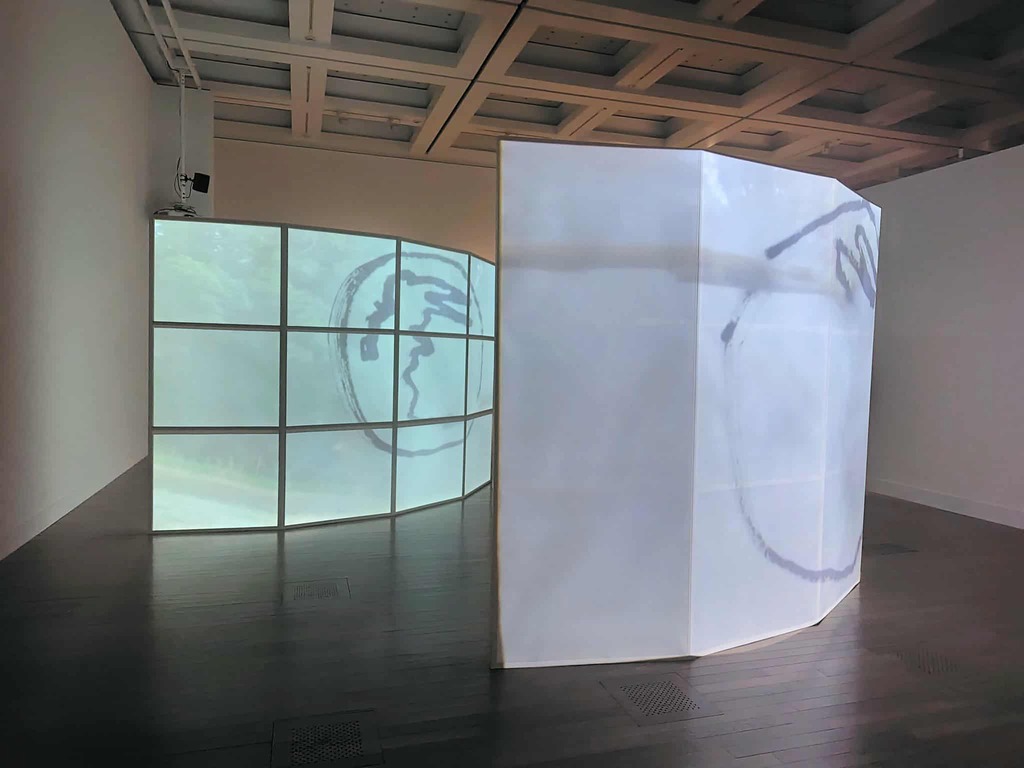

ジョーン・ジョナス《2匹の月のうさぎ》2010年 作家蔵

また、ジョーン・ジョナスの《2匹の月のうさぎ》は、現代美術センターCCA北九州にアーティスト・イン・レジデンスで滞在した際に制作された作品です。1970年代に能、文楽、歌舞伎といった日本の伝統芸能に出会ったジョナスが、「飢えた老人を救うために自らを犠牲にした」という「月のうさぎ」伝説に着想を得ており、日本文化に影響を受けた表現を示しています。

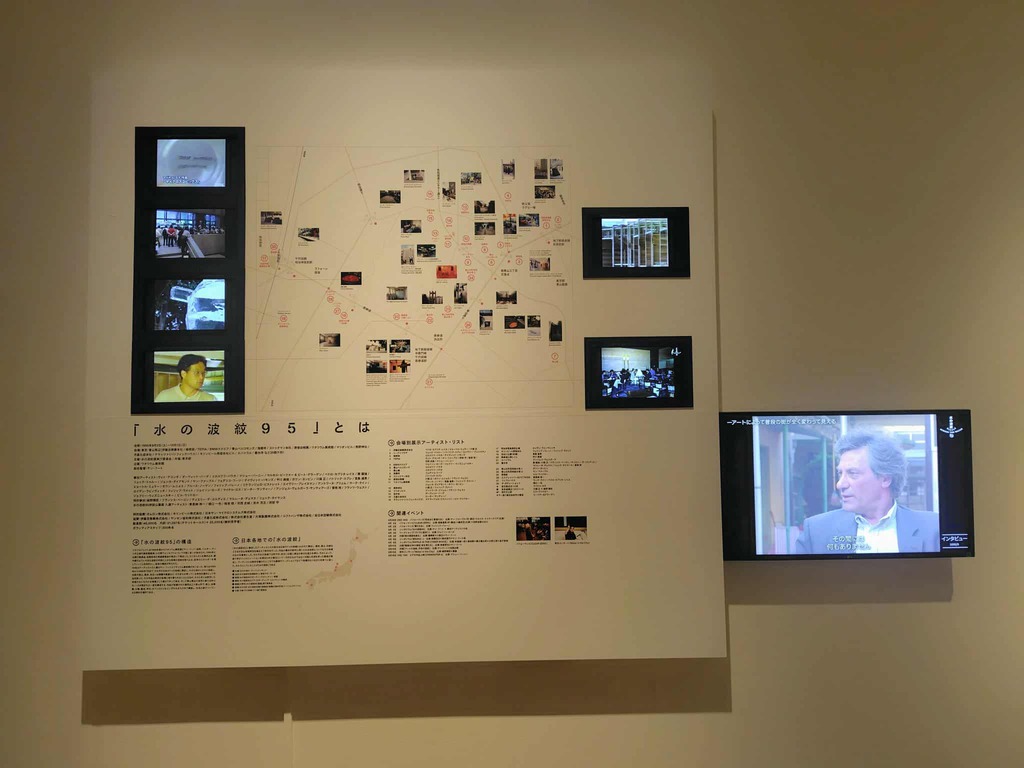

展示資料《水の波紋展ドキュメンタリー映像》 1995年 ワタリウム美術館蔵

当時の展覧会の説明資料が展示されていたのも興味深いポイントです。「水の波紋展’95」は、ドキュメンタリー映像だけでなく、そもそもの展覧会の解説や地図などの資料も展示されており、当時のアートの動きを知ることができます。参加アーティストのラインナップからも時代性が感じられました。

中村政人《トコヤマーク トキとコブキ》1992年 作家蔵

この展覧会を楽しむための切り口は多くありますが、この時代を象徴するものとして、アーティストの代表作である大作が多く展示されていたのも印象的でした。これだけ美術史を代表する大作がまとまって展示される機会は極めて貴重です。また、映像作家の個展が日本で開催されることは少ない中、こうして時代を追うと、象徴的な映像作品が多いことにも気付かされます。

現代美術史を知るには最適な展覧会ですが、そのダイナミックな作品群は、予備知識がなくても存分に楽しめます。ぜひ美術館で、スケールの大きな作品を体感してください!

時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010

2025年9月3日(水)~2025年12月8日(月)

休館日:毎週火曜日

10:00~18:00 毎週金・土曜日は20:00まで ※入場は閉館の30分前まで

国立新美術館

https://www.nact.jp/exhibition_special/2025/JCAW/