この夏は、美の起原のある銀座周辺の美術館に出かけてきました。前回行った三菱一号館美術館からも程近い、国宝や重要文化財を含む東洋古美術の名品を多く収蔵する静嘉堂@丸の内。2022年に静嘉堂文庫の美術館の展示室が、それまでの世田谷から丸の内に移転しました。丸の内に新設されてから訪れるのは実は初めて。世田谷の豊かな自然の中にあった美術館も好きでしたが、重要文化財である歴史的建造物の明治生命館は、また別の角度から静嘉堂文庫の東洋美術品の魅力を高めてくれます。展示室前のホワイエで意匠を凝らした天井をパチリ。

展示室前のホワイエの天井

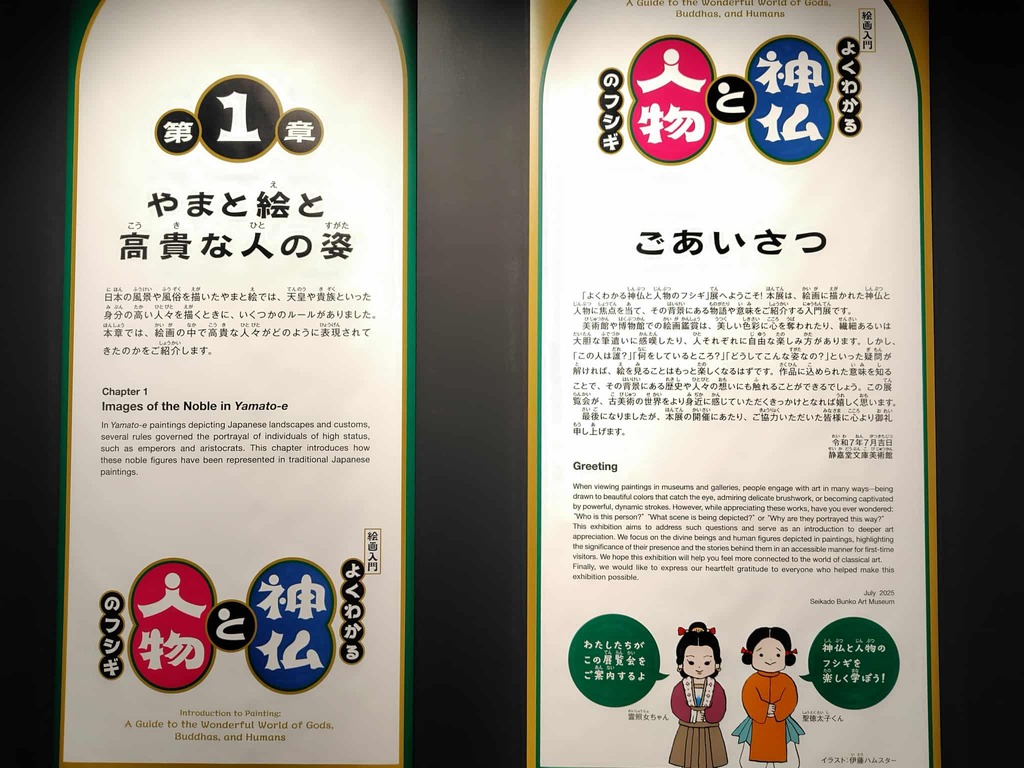

現在は「絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ」が開催中です。私が出かけた日はちょうど後期展示が始まったところ。展覧会では絵画に描かれた神仏と人物に焦点を当て、その背景にある物語や意味を紹介しています。“絵画入門”というだけあって、専門的な作品解説のキャプションに加え、聖徳太子くんと霊照女ちゃんが素朴な疑問を一緒に考えてくれます。「これ、何の絵だろう?」と思う気持ちに寄り添ってくれてうれしい!

小学生でも読むことのできる入門編の展覧会らしいわかりやすいパネル

「やまと絵と高貴な人の姿」「神さまと仏さまの姿」「道釈画と故事人物画」の3つの章立てで、“引目鉤鼻”“歌仙絵”“聖徳太子”“祖師”など、神仏画のキーワードごとに作品が展示されています。

「大内図屏風」左隻(承安五節絵隻) 江戸時代(17~18世紀) 静嘉堂文庫美術館蔵 後期8/13(水)~9/23(火・祝)

例えば、高倉天皇の五節会を描いた絵巻「承安五節絵」を屏風に写した大内図屏風(左隻)では、行事の主催者である高倉天皇の姿は直接描かれていません。「ここかな?」と思っていると、左上に描かれた仮橋を渡る姿が竹によって隠されていることが別のパネルで説明されていて、天皇の姿の描き方に例外も含め身分の高さを示すための工夫や絵画表現の約束事があることがわかります。それを知ると、宮中の様子が描かれる屏風の見方が変わります。

重要美術品 「春日宮曼荼羅」 南北朝時代(14世紀) 静嘉堂文庫美術館蔵 後期8/13(水)~9/23(火・祝)

春日曼荼羅の集大成と言われる春日宮曼荼羅は、春日社の社殿と社景を描く「春日曼荼羅」に、神と仏の対応関係を示す「春日本迹曼荼羅」と、鹿島から飛来した神鹿を描く「春日鹿曼荼羅」の図像を合わせた春日信仰にまつわる図像を組み合わせています。人間や鬼の姿をした春日大社の神様と、吹き出しのような雲にのった仏様の姿が上部に描かれ、下部の春日社の社殿と社景の中では、神山である御蓋山(春日山)に神鹿の姿が象徴的に表されています。一緒に展示されている春日社関連の掛け軸と見比べてみるのも面白いです。

絵画入門と名付けられてましたが、静嘉堂文庫らしい国宝・重文・名品揃いの展覧会。普段、日本絵画に馴染みのない人でも楽しめます。9月23日までなのでお早めに!

絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ

2025年7月5日(土)~9月23日(火・祝) ※後期:8月13日(水)~9月23日(火・祝)

休館日:月曜日(7月21日、8月11日、9月15日、22日は開館) 7月22日(火)、8月12日(火)、9月16日(火)

10:00-17:00 第4水曜日(7月23日、8月27日)は20:00まで、 9 月19日(金)、20日(土)は19:00まで開館 ※入館は閉館の30分前まで

静嘉堂文庫美術館(静嘉堂@丸の内)

https://www.seikado.or.jp/